Würmer beim Hund Teil 1 – Relevante Wurmarten und One Health

Würmer sind im Umgang mit Hunden allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, dass Hundemenschen wissen mit welchen Würmern sie es zu tun haben, wie sie übertragen werden und welche Auswirkungen ein Befall für Hund und Mensch haben kann. In diesem Artikel werden die relevantesten Würmer beim Hund besprochen. Darüber hinaus wird sich vorbeugenden Maßnahmen und der Bedeutung von „One-Health“ gewidmet.

Spricht man von Würmern beim Hund ist damit die Besiedelung des Hundekörpers mit verschiedenen parasitären Würmern gemeint. Während manche von ihnen große Schäden im Hundeorganismus anrichten können, sind andere zwar für Hunde harmlos, können aber beim Menschen schwerwiegende Erkrankungen auslösen. Umso wichtiger ist es, dass Hundehalter:innen und alle Menschen, die in ihrem Alltag mit Hunden zu tun haben, über für sie relevante Wurmarten Bescheid wissen.

Besonders entscheidend ist dabei, die Übertragungswege und die Auswirkungen eines Befalls sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Bekämpfungsmaßnahmen zu verstehen. Nur so kann eine richtige Risikoabschätzung und ein sinnvolles Wurm-Management betrieben werden.

In diesem Artikel schauen wir uns die für Hunde und ihre Menschen relevantesten Würmer an und blicken dabei auf ihre Entwicklungszyklen, ihre gesundheitliche Relevanz und Verbreitungswege. Darüber hinaus widmen wir uns vorbeugenden Maßnahmen und der Bedeutung von „One-Health“.

Weiteres findest du in Teil 2 "Wurmbefall beim Hund richtig erkennen und behandeln!" und Teil 3 "Mythen rund um Würmer, Wurmkuren und Wurmtests".

Was sind Würmer?

Wenn in der Hundewelt von „Würmern“ gesprochen wird, sind zumeist verschiedene parasitär lebende, mehrzellige, wurmförmige, aber evolutionär nicht unbedingt näher verwandte Tiere gemeint. Sie befallen ihre Wirte endoparasitisch, also im Körperinneren. Dabei findet man sie hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt, aber auch andere Körperregionen und Organe, wie die Lunge und das Herz, können betroffen sein.

Im tiermedizinischen Bereich werden Würmer zumeist als „Helminthen“ bezeichnet. Damit gemeint sind parasitische Vertreter des Tierstammes der Plattwürmer(Plathelminthen) – zu dem die Bandwürmer (Zestoden) und Saugwürmer (Trematoden) gehören – und der Fadenwürmer (Nematoden). Neben parasitischen eukaryotischen Einzellern (z.B. Kokzidien) und Gliedertieren (z.B. Zecken) gehören die Helminthen zu den mit Abstand relevantesten Hundeparasiten.

Sind Würmer vom Hund auf den Menschen übertragbar?

Einige Würmer oder deren Stadien besitzen ein sogenanntes „zoonotisches Potenzial“, können also auch Menschen befallen und zu ernsthaften, mitunter lebenseinschränkenden, Erkrankungen führen.

Die Aufnahme durch den Menschen kann über unterschiedliche Wege passieren. Zum Beispiel über direkten Kontakt mit Kot, der Wurmeier oder andere infektiöse Stadien enthält. Da diese häufig nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen sind, kann dies schneller passieren, als man vielleicht annimmt. So kann es genügen, dass minimale Kotreste mit infektiösen Eiern am Hundefell haften und beim Streicheln des Hundes an die Hände gelangen, um beim Berühren des Gesichts oder beim Essen oral aufgenommen zu werden.

Eine wirksames Wurm-Management ist daher enorm wichtig, insbesondere dann, wenn das Infektionsrisiko aus gesundheitlichen Gründen (Kleinkinder und Säuglinge, immunschwache Menschen, etc.) oder beruflichen Gründen (Tierpfleger:innen, Förster:innen, Tierärzt:innen, etc.) erhöht ist.

Da einige Würmer, die Hunde befallen, eine sehr hohe Reproduktionsrate haben, häufig vorkommen und ein hohes zoonotisches Potential, mit erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen mitbringen, betreffen Entscheidung rund und das Wurm-Management, nicht nur den (eigenen) Hund sondern auch andere Tiere und Menschen in seiner Umwelt.

Entscheidungen sollten daher immer mit einem Gedanken an den One-Health-Ansatz getroffen werden. Die maßgeblichen Ziele sollten dabei sein, dass der Hund keine Wurmerkrankung entwickelt und dass durch ihn möglichst keine infektiösen Stadien in die Umwelt abgegeben werden. Der One-Health-Ansatz, beschreibt die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Akteuren der Tiermedizin, Humanmedizin und Umweltwissenschaften, um unteranderem die Verbreitung von Krankheitserregern einzudämmen.

Finde das richtige Wurm-Management für dich und deinen Hund – wir haben dir dafür ein kostenloses E-Book zusammen gestellt, das du dir hier herunterladen kannst!

Welche Würmer kommen bei Hunden häufig vor?

Besonders relevant für Hunde und die mit ihnen zusammenlebenden Menschen sind unterschiedliche Plattwürmer, wie der dreigliedrige Hundebandwurm (Echinococcus granulosus), der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis), der Gurkenkernbandwurm (Dipylidium caninum), unterschiedlicheTaenia-Arten sowie unterschiedliche Mesocestoides-Arten. Aus dem Stamm der Fadenwürmer sind bestimme Vertreter der Familien der Hakenwürmer, Spulwürmer, Peitschenwürmer so wie Arten, die unter Lungen- und Herzwürmern zusammengefasst werden, für Hunde von Bedeutung.

Im Folgenden widmen wir uns den relevantesten Arten ein wenig genauer und schauen uns ihre Lebenszyklen, Übertragungswege und gesundheitliche Relevanz an.

Bandwürmer beim Hund – Hundebandwurm, Fuchsbandwurm, Gurkenkernbandwurm

Aus dem Stamm der Plattwürmer sind insbesondere Vertreter der Klasse der Bandwürmer für Hunde von Bedeutung. Bandwürmer sind stets darmlos und zeigen einen extrem abgeflachten Körper. Gemein haben sie auch, dass ihre Endwirte bei einem Befall keine oder nur wenig Symptome zeigen. Anders sieht dies jedoch bei natürlichen Zwischen- und Fehlwirten, wie dem Menschen aus, bei denen sich erhebliche Beeinträchtigungen zeigen können.

Der dreigliedrige Hundebandwurm (Echinococcus granulosus)

Der Hundebandwurm wird vor allem durch Hunde, Wölfe und Füchse verbreitet. Während er für Hunde in der Regel keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, kann er bei Weidetieren und Menschen erhebliche gesundheitliche Schäden anrichten.

Aufnahme eines Hundebandwurms

Aufnahme eines Hundebandwurms

-

SYSTEMATIK: Bandwürmer (Klasse) –Taeniidae (Familie) – Echinococcus (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Der adulte Wurm hat eine Länge von etwa 3-7 mm und hat meist 3 Glieder (Proglottiden) in denen bis zu 1500 Eier heranreifen.

-

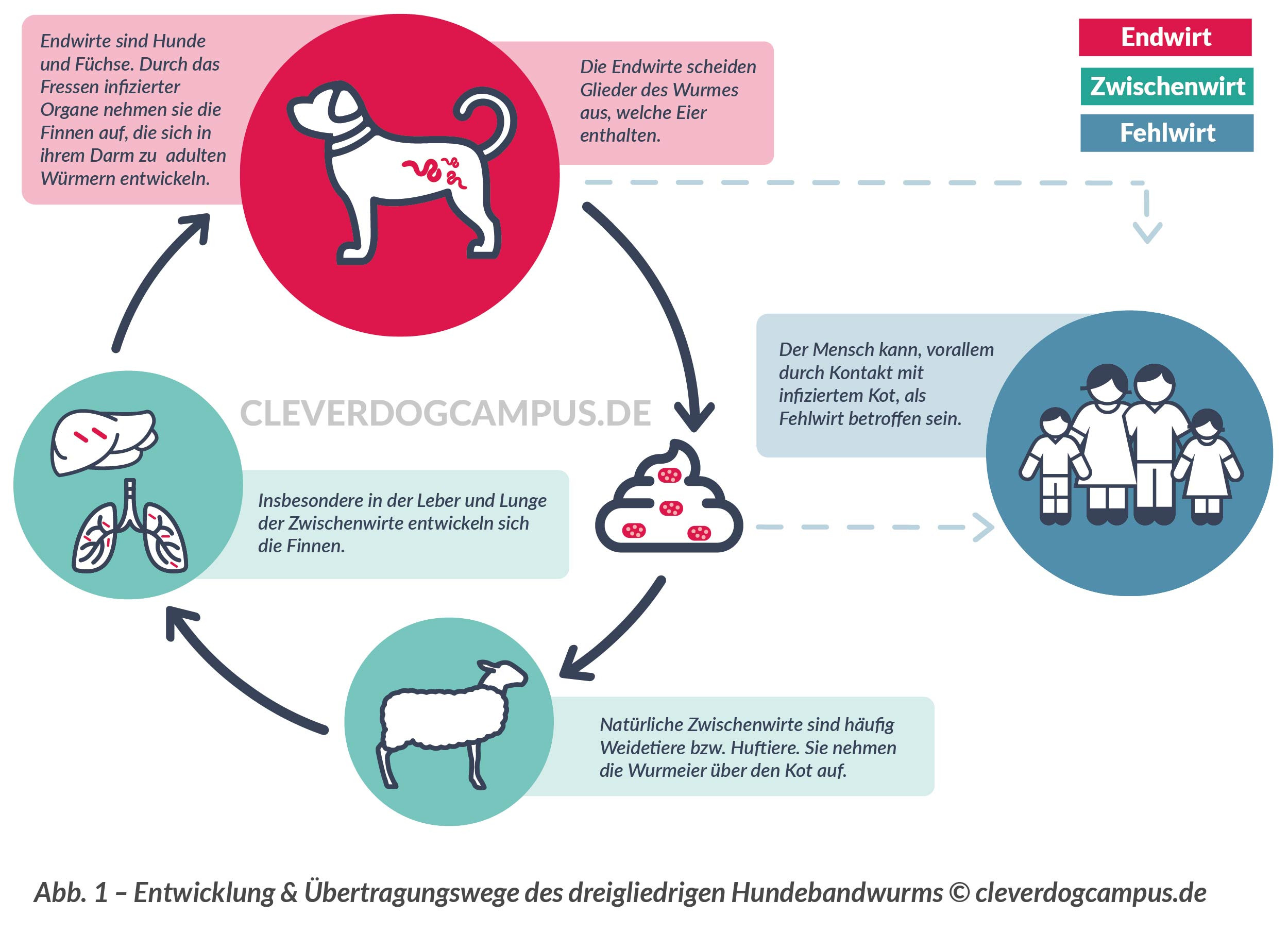

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind Hunde, Wölfe und Füchse. Die Endwirte scheiden Glieder des Wurmes aus, welche Eier enthalten. Zwischenwirte sind häufig Weidetiere bzw. Huftiere (natürlicher Zwischenwirt) oder Allesfresser (meist Zufallswirte), die den infizierten Kot aufnehmen. Hier entwickelt sich das Larvenstadium (Finnen), insbesondere in Leber und Lunge. Fressen die Endwirte die infizierten Organe, entwickelt sich der adulte Wurm in ihrem Darm und der Zyklus beginnt erneut. Auch der Mensch kann als Fehlwirt betroffen sein.

Der Hundebandwurm (Echinococcus granulosus) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

Der Hundebandwurm (Echinococcus granulosus) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: weltweit; in Europa insbesondere in Mittelmeerregionen

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Für den Hund wird ein Bandwurmbefall als nicht pathogen eingestuft. Die Endwirte zeigen bei Befall in der Regel keine Symptome. Für die Zwischenwirte und auch den Mensch als Fehlwirt sieht dies jedoch ganz anders aus. Eine Bandwurm-Infektion (Echinokokkose) kann unter anderem zu einer Vergrößerung der Leber und Beeinflussung des Gallenflusses führen sowie Atemnot, neurologischen Störungen und allergische Reaktionen auslösen. Sie kann zu lebenslange Folgeschäden und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Kinder und immunschwache Personen zählen zu den Risikogruppen. Insbesondere bei Reisen in Gebiete mit erhöhtem Vorkommen ist entsprechend Vorsicht geboten.

-

VORBEUGUNG: Normale Hygienemaßnahmen und Wurm-Management , Sorgsamkeit bei der Fütterung von Rohfleisch

Der gefährliche Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis)

Der Fuchsbandwurm wird vor allem durch Füchse, aber auch durch Hunde und Katzen verbreitet. Während er für Hunde in der Regel keine gesundheitlichen Auswirkungen hat, kann ein Befall des Menschen zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigung führen. Unbehandelt ist der Verlauf in den meisten Fällen tödlich.

-

SYSTEMATIK: Bandwürmer (Klasse) – Taeniidae (Familie) – Echinococcus (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Der adulte Wurm hat eine Länge von etwa 2-4 mm und meist 5 Glieder (Proglottiden) in denen bis zu 300 Eier reifen.

-

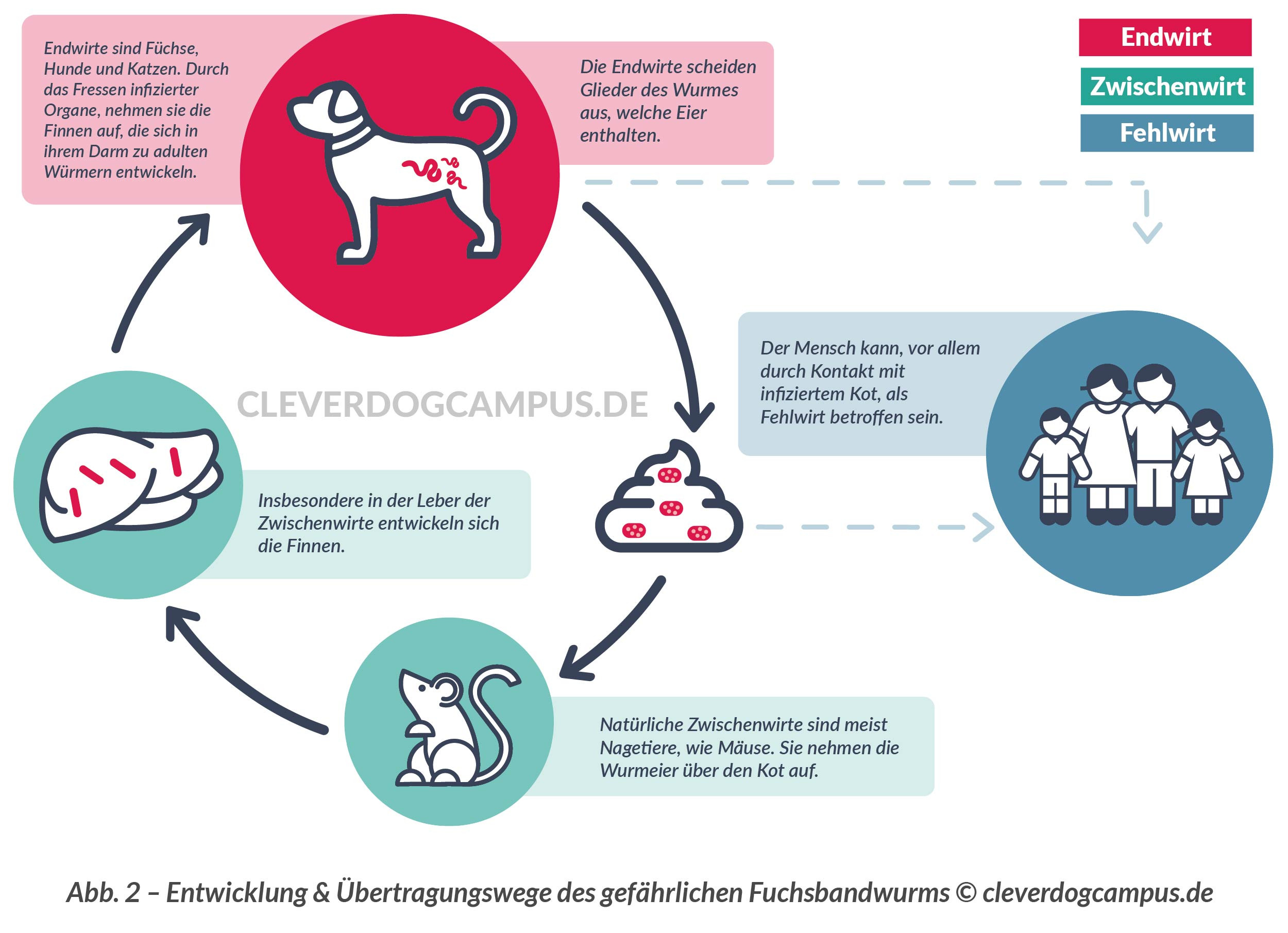

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind Füchse, Hunde und Katzen. Die Endwirte scheiden Glieder des Wurmes aus, welche Eier enthalten. Zwischenwirte sind meist Nagetiere, wie Mäuse, (natürlicher Zwischenwirt), die den infizierten Kot aufnehmen. Hier entwickelt sich das Larven-Stadium (Finnen), insbesondere in der Leber. Fressen die Endwirte die infizierten Organe, entwickelt sich der adulte Wurm in ihrem Darm und der Zyklus beginnt erneut. Auch der Mensch kann als Fehlwirt betroffen sein.

Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) beim Hund – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) beim Hund – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: weltweit; insbesondere in der nördlichen Hemisphäre

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Für den Hund wird ein Bandwurmbefall als nicht pathogen eingestuft. Die Endwirte zeigen bei Befall in der Regel keine Symptome. Für die Zwischenwirte und auch den Mensch, als Fehlwirt, sieht dies jedoch ganz anders aus. Eine unbehandelte Fuchsbandwurm-Infektion (alveoläre Echinokokkose) ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die viele Jahre unentdeckt bleiben kann und unbehandelt meist tödlich verläuft. Macht die Erkrankung sich bemerkbar sind dies zunächst häufig Lebersymptome. Wenn bereits Metastasen in anderen Organen zu finden sind, können auch hier entsprechende Störungen auftreten. Eine komplette operative Entfernung des Parasiten gelingt nur bei etwa der Hälfte der Betroffenen. Nur sehr selten ist ein Befall vollständig heilbar, häufig ist eine jahrelange bis lebenslange Chemotherapie nötig.

-

VORBEUGUNG: Normale Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Wurm-Management , Sorgsamkeit bei der Fütterung von Rohfleisch.

Gurkenkernbandwurm (Dipylidium caninum)

Der Gurkenkernbandwurm wird vor allem durch Hunde, Katzen und Füchse (Endwirte) sowie Flöhe (Zwischenwirt) verbreitet. Hunde zeigen meist keine typischen Symptome, es kann zu analem Juckreiz kommen. Auch der Mensch kann durch die Aufnahme des Zwischenwirtes befallen werden.

Aufnahme eines Gurkenkernbandwurms

Aufnahme eines Gurkenkernbandwurms

-

SYSTEMATIK: Bandwürmer (Klasse) – Dipylidiidae (Familie) –Dipylidium (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Der adulte Wurm hat meist eine Länge von etwa 10-50 cm. Sein Körper besteht aus aneinander gereihten Gliedern (Proglottiden) , in denen zahlreichen Eier reifen. Die Eier haben eine Größe von etwa 35 µm.

-

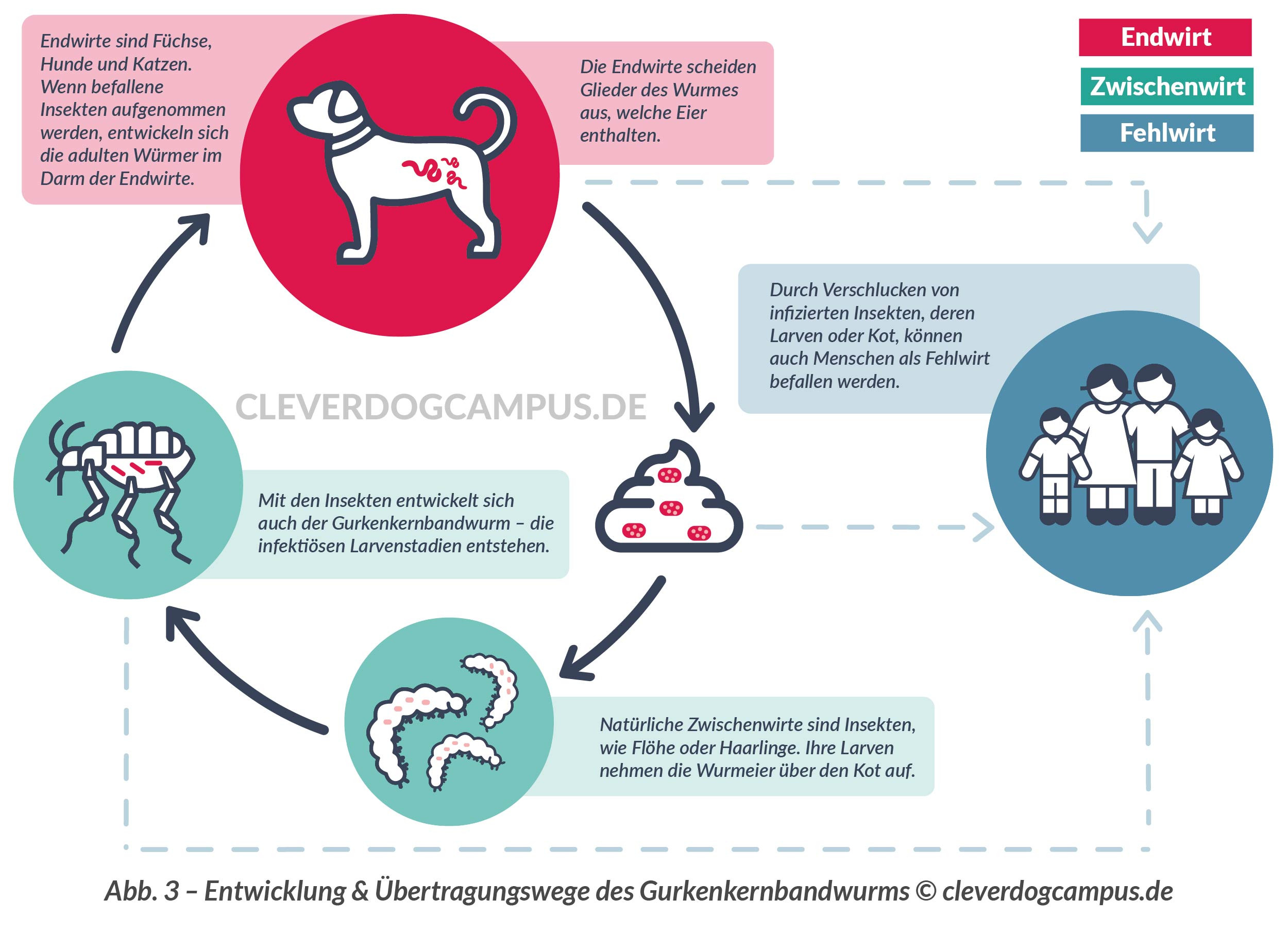

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind Füchse, Hunde und Katzen. Die Endwirte scheiden Glieder des Wurmes aus, welche Eier enthalten. Zwischenwirte sind meist Insekten, wie Flöhe oder Haarlinge (natürlicher Zwischenwirt), die den infizierten Kot aufnehmen. Hier entwickeln sich das infektiöse Larvenstadium. Nimmt der Endwirt das befallene Insekt auf, entwickelt sich der adulte Wurm in ihrem Darm und der Zyklus beginnt erneut. Auch der Mensch kann als Fehlwirt betroffen sein.

Der Gurkenkernbandwurm beim Hund (Dipylidium caninum) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

Der Gurkenkernbandwurm beim Hund (Dipylidium caninum) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: weltweit

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Ein Befall mit dem Gurkenkernbandwurm zeigt sich bei Hunden meist ohne Symptome. Es kann zu analem Juckreiz kommen, der sich im sogenannten „Schlittenfahren“ äußert. Auch der Mensch kann sich durch die orale Aufnahme von befallenen Insekten infizieren.

-

VORBEUGUNG: Normale Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Wurm-Management; Maßnahmen gegen Hautparasiten

Hakenwürmer

Hakenwürmer gehören zum Stamm der Fadenwürmer und haben ihren Namen aufgrund ihres hakenförmigen Vorderkörpers. Sie leben im Dünndarm ihrer Endwirte und heften sich mit ihrer Mundöffnung an die Darmschleimhaut. Ihre infektiösen Larven leben im Freien und können nicht nur oral aufgenommen werden, sondern gelangen auch, durch aktives Eingraben in die Haut, in den Körper ihrer Wirte.

Hackenwuermer beim Hund, die sich an die Darmschleimhaut geheftet haben

Hackenwuermer beim Hund, die sich an die Darmschleimhaut geheftet haben

-

SYSTEMATIK: Secernentea (Klasse) – Hakenwürmer (Familie)

-

RELEVANTE ARTEN: Uncinaria stenocephala ( Gattung: Uncinaria) und Ancylostoma caninum (Gattung: Ancylostoma)

-

MORPHOLOGIE: Der adulte Wurm hat meist eine Länge von etwa 1-2 cm. Ihre Eier haben eine Größe von etwa 60 µm.

-

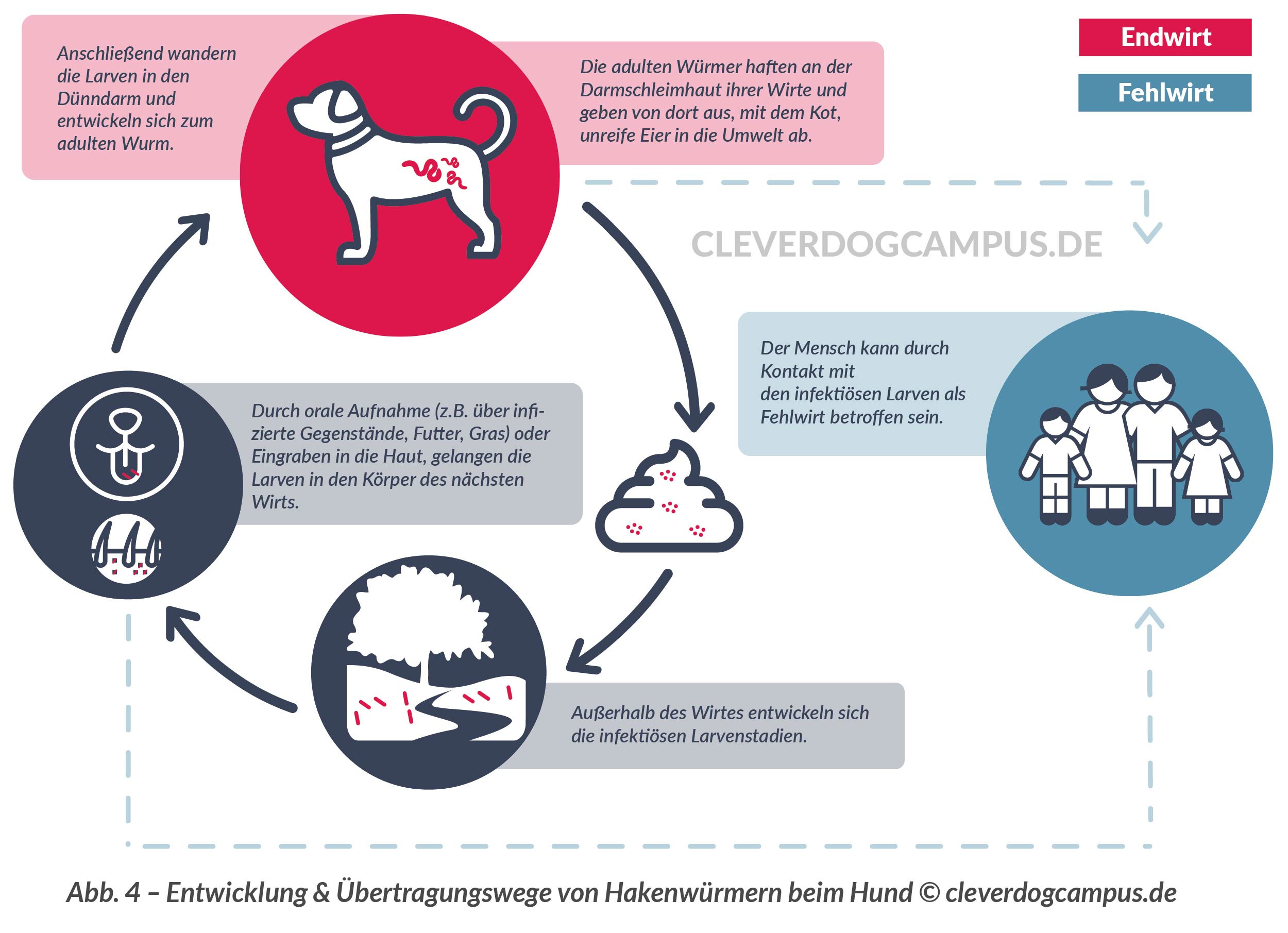

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind vor allem Hunde. Die adulten Würmer leben im Dünndarm ihrer Endwirte und heften sich mit ihrer Mundöffnung an die Darmschleimhaut. Von dort aus saugen sie Blut und geben ihre noch unreifen Eier ab. Im Freien entwickeln sich infektiöse Larvenstadien, welche, entweder durch orale Aufnahme (z.B. durch infizierte Gegenstände, Lebensmittel, Futter) oder durch Eingraben der Larven in die Haut, in den nächsten Wirtsorganismus aufgenommen werden. Anschließend wandern die Larven in den Dünndarm und entwickeln sich zum adulten Wurm. Der Zyklus beginnt erneut.

Hakenwürmer beim Hund (Uncinaria stenocephala & Ancylostoma caninum) – Entwicklung und Übertragunsgwege – vereinfachte Darstellung

Hakenwürmer beim Hund (Uncinaria stenocephala & Ancylostoma caninum) – Entwicklung und Übertragunsgwege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: Weltweit; Uncinaria stenocephala ist der in Nordeuropa relevanteste Hakenwurm bei Hunden. Ancylostoma caninum ist insbesondere im Süden Europas zu finden.

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Ein Befall kann sich durch Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit sowie durch akuten bis chronischen (auch blutigen) Durchfall zeigen. Auch Blutarmut kann auftreten. Durch die Muttermilch kann eine Übertragung zwischen Hündin und Welpen stattfinden. Insbesondere bei Welpen kann ein Befall schwere bis tödliche Folgen haben. Vor allem in Hundegruppen, Ausläufen, Zwingern, Tierheimen und Tierpensionen ist dieser Parasit relevant, da er sich bei entsprechender Hundedichte schnell und einfach verbreiten kann. Auch der Mensch kann betroffen sein. Immungeschwächte Personen zählen zur Risikogruppe.

-

VORBEUGUNG: Normale Hygienemaßnahmen (Intensive Maßnahmen in Zwingeranlagen bzw. bei Mehrhundehaltung) regelmäßiges Wurm-Management

Hundespulwurm – Toxocara canis

Eine Weitere Familie aus dem Stamm der Fadenwürmer sind die Spulwürmer. Sie leben im Darm ihrer Endwirte und haben ihren Namen aufgrund ihrer spindelförmigen Körperform. Für Hund und Mensch ist insbesondere Toxocara canis, der Hundespulwurm, relevant. Während Hundeartige die natürlichen Endwirte darstellen, kann auch der Mensch als Fehlwirt betroffen sein. Gerade für junge Hunde , wie auch für Kinder und immunschwache Menschen, kann eine Infektion erhebliche Folgen haben.

Toxocara canis – Spulwürmer beim Hund

Toxocara canis – Spulwürmer beim Hund

-

SYSTEMATIK: Secernentea (Klasse)– Spulwürmer (Familie) – Toxocara (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Der adulte Wurm kann eine Länge von bis zu 18 cm erreichen . Weibchen können täglich mehrere 100.000 Eier abgeben, die eine Größe von etwa 75 µm haben.

-

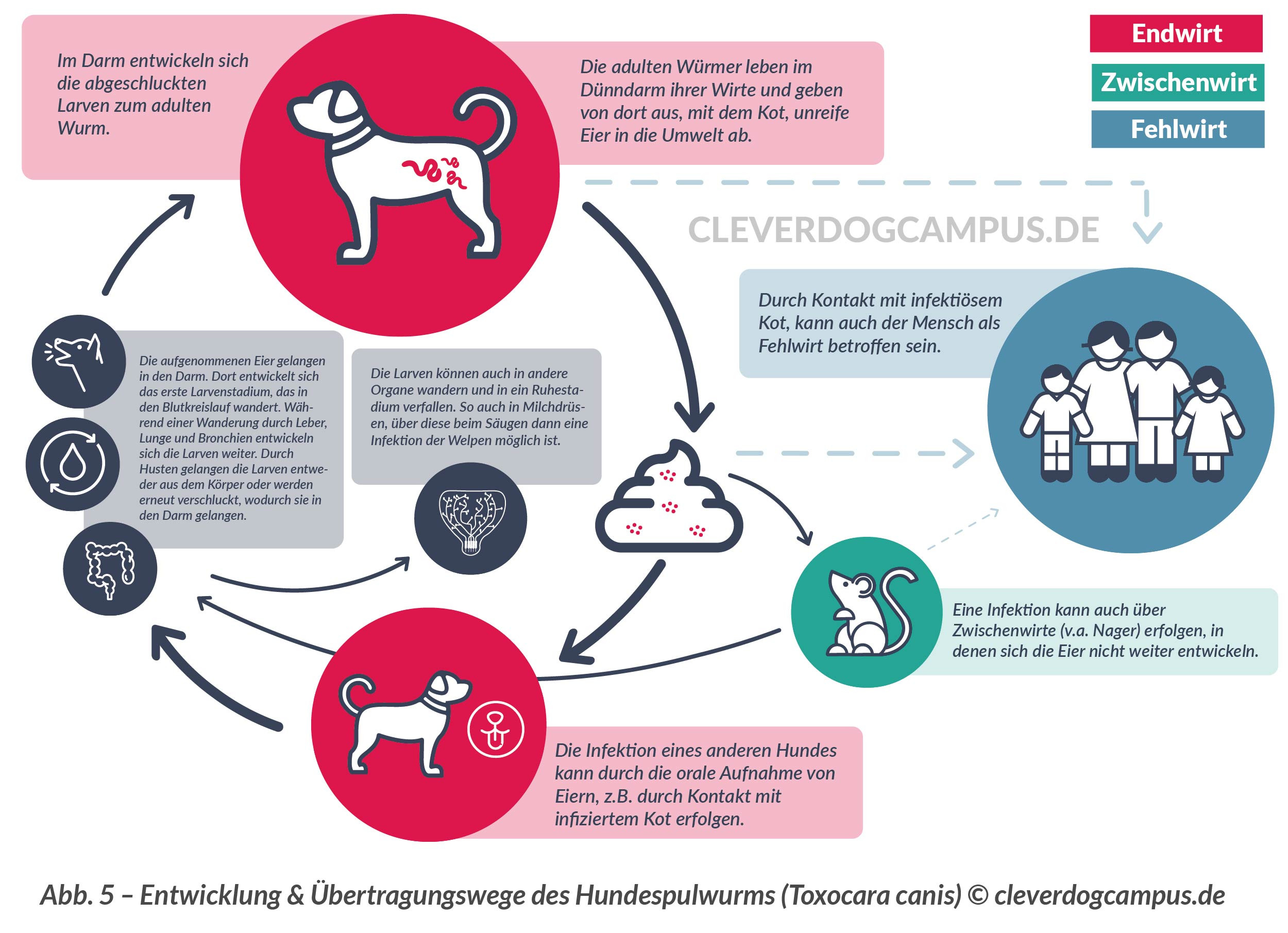

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind vor allem Hunde. Die Übertragung von Toxocara canis kann über sehr unterschiedliche Wege erfolgen. In der Regel leben die adulten Würmer im Dünndarm ihrer Endwirte. Die weiblichen Würmer geben unreife Eier ab, die mit dem Kot ausgeschieden werden. Nun können die Eier entweder direkt von anderen Hunden, zum Beispiel durch das Fressen von Kot, kontaminiertem Futter oder Gras aufgenommen werden. Ein weiterer Weg der Verbreitung kann über parentische Zwischenwirte erfolgen, die den infizierten Kot aufnehmen und später vom Endwirt gefressen werden. Zwischenwirte sind meist Nagetiere, in denen sich die Eier nicht weiter entwickeln. Nimmt der Endwirt infizierte Eier auf, gelangen sie zunächst in den Darm, dort entwickelt sich das erste Larvenstadium, welches in den Blutkreislauf wandert. Während einer Wanderung durch Leber, Lunge, Bronchien und Speiseröhre entwickeln sich die Larven weiter. Durch Husten gelangen die Larven entweder aus dem Körper oder werden erneut verschluckt, wodurch sie in den Darm gelangen. Hier entwickeln sie sich zum adulten Wurm und der Zyklus beginnt erneut. Darüber hinaus können adulte Würmer auch in andere Organe wandern und dort in ein Ruhestadium verfallen. So können auch die Milchdrüsen betroffen sein, was beim Säugen zu einer Infektion der Welpen führen kann. Auch eine Übertragung im Mutterleib ist möglich. Durch die Aufnahme von Eiern aus der Umgebung, kann auch der Mensch als Fehlwirt

Der Hundespulwurm (Toxocara canis) – Entwicklung und Übertragunsgwege – vereinfachte Darstellung

Der Hundespulwurm (Toxocara canis) – Entwicklung und Übertragunsgwege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: Weltweit; hohes Vorkommen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Während ein leichter Befall bei ausgewachsenen Hunden in der Regel symptomlos verläuft, kann ein Massenbefall, der Befall von Welpen und Junghunden sowie immunschwachen Hunden, zu einer schnellen Abmagerung, einem aufgedunsenen Bauch, schleimigem Kot und Durchfall sowie zu einem Darmverschluss durch die Parasiten führen. Ohne zügige Behandlung kann es sogar zu einem tödlichen Verlauf kommen. Auch für Menschen kann ein Befall sehr unangenehme Folgen haben. Gerade bei Kindern kann eine Toxocara-Infektion unterschiedliche Beschwerden wie Bauchschmerzen, Fieber, Bronchitis und Schweratmigkeit, Schlafstörungen, Sehstörungen und Sehverlust, Hautausschläge, Kopfschmerzen und Krampfanfälle auslösen. Da die Parasiten auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr verbreitet sind und sehr langlebige Eier in großen Mengen ausgeschieden werden, ist ihr zoonotisches Potential entsprechend hoch.

-

VORBEUGUNG: Normale Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Wurm-Management, insbesondere bei trächtigen bzw. säugenden Hündinnen; Sorgsamkeit bei der Fütterung von Rohfleisch

Hundepeitschwurm – Trichuris vulpis

Peitschenwürmer gehören ebenfalls zum Stamm der Fadenwürmer und können unterschiedliche Organe ihrer Wirte befallen und dabei durchaus schwerwiegende Erkrankungen verursachen. Die insbesondere bei Hunden relevante Art, Trichuris vulpis, lebt vorwiegend im Darm von Hunden, kann aber auch bei Füchsen und anderen wildlebende Hundeartigen vorkommen. Auch der Mensch kann in seltenen Fällen als Fehlwirt betroffen sein.

-

SYSTEMATIK: Adenophorea (Klasse) – Trichuridae (Familie) – Peitschenwürmer (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Der adulte Wurm kann eine Länge von bis zu 7 cm erreichen. Weibliche Würmer sind meist ein paar cm größer als männliche Würmer, ihre Eier sind zitronenförmig und etwa 80 µm groß.

-

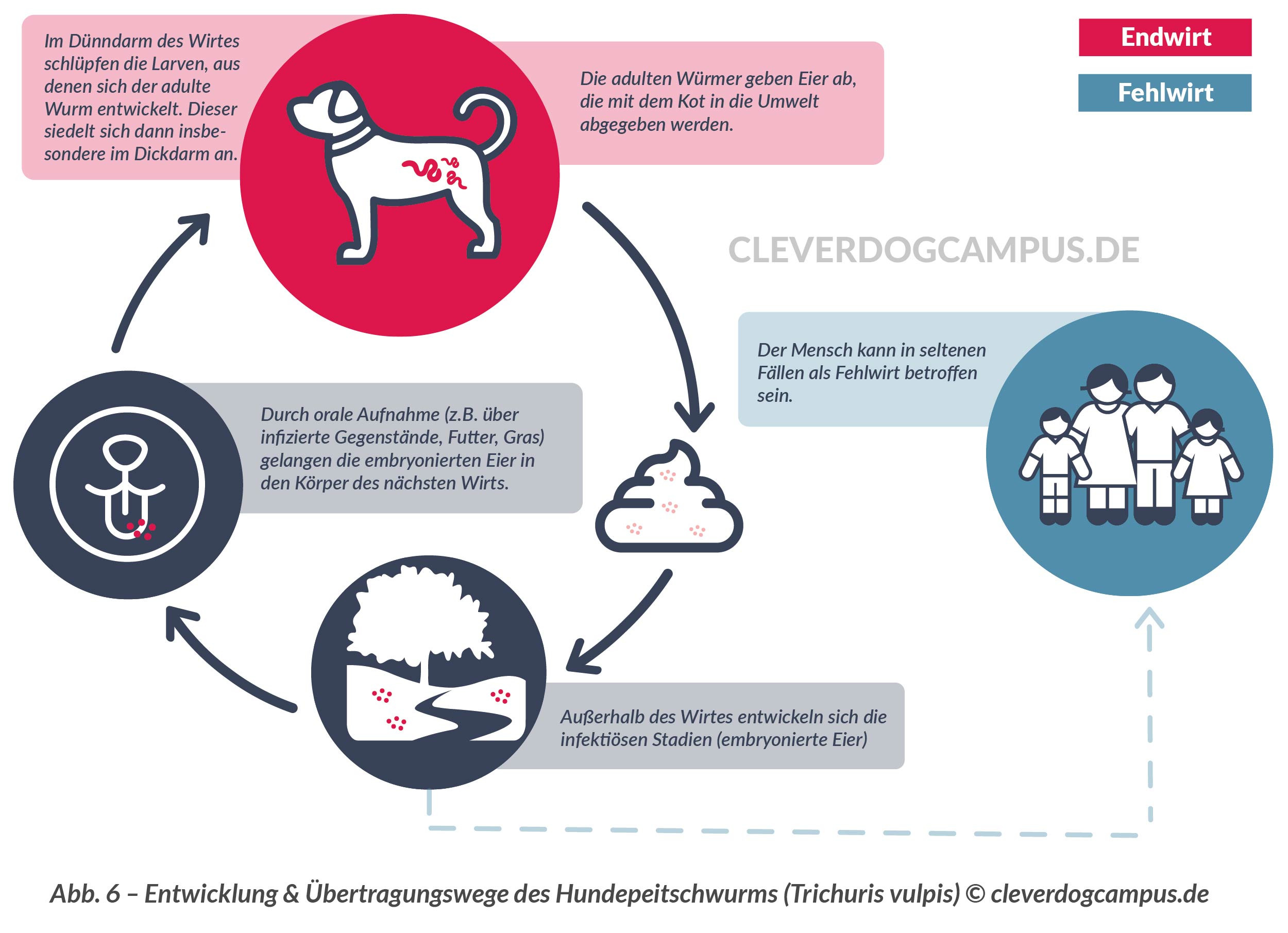

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind vor allem Hunde. Die adulten weiblichen Würmer geben Eier ab, die mit dem Kot in die Umwelt ausgeschieden werden. Hier entwickeln sich das infektiöse Stadium das vom Endwirt aufgenommen wird (embryonierte Eier). Im Dünndarm schlüpfen die Larven aus denen sich adulte Würmer entwickeln, die sich insbesondere im Dickdarm ansiedeln. Der Zyklus beginnt erneut.

Der Hundepeitschwurm (Trichuris vulpis) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

Der Hundepeitschwurm (Trichuris vulpis) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: weltweit; in Europa vor allem in Mittel- und Südeuropa zu finden

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Häufig zeigen Hunde einen asymptomatischen Verlauf oder leichten Durchfall. Bei starkem Befall kann es aber auch zu entzündlichen Veränderungen im Darm, sowie zu schweren, auch blutigen, Durchfällen mit Gewichtsverlust kommen. Ein Befall des Menschen ist eher selten. Schwere Befälle können auch hier mit starken Magen-Darm Beschwerden, entzündlichen Veränderung und Blutarmut einhergehen.

-

VORBEUGUNG: Normale Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Wurm-Management

Herzwurm – Dirofilaria immitis

Auch der Herzwurm gehört zum Stamm der Fadenwürmer. Seine Endwirte sind vor allem Hunde. Ebenfalls können Füchse und Wölfe aber auch Katzen, Frettchen, einige Walarten, Robbenarten und in seltenen Fällen der Mensch betroffen sein. Dirofilaria immitis löst bei Hundeartigen, die nicht selten tödlich endende Herzwurmerkrankung aus.

-

SYSTEMATIK: Secernentea (Klasse) – Onchocercidae (Familie) – Dirofilaria (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Ein adultes Weibchen kann eine Länge von bis zu 30 cm erreichen.

-

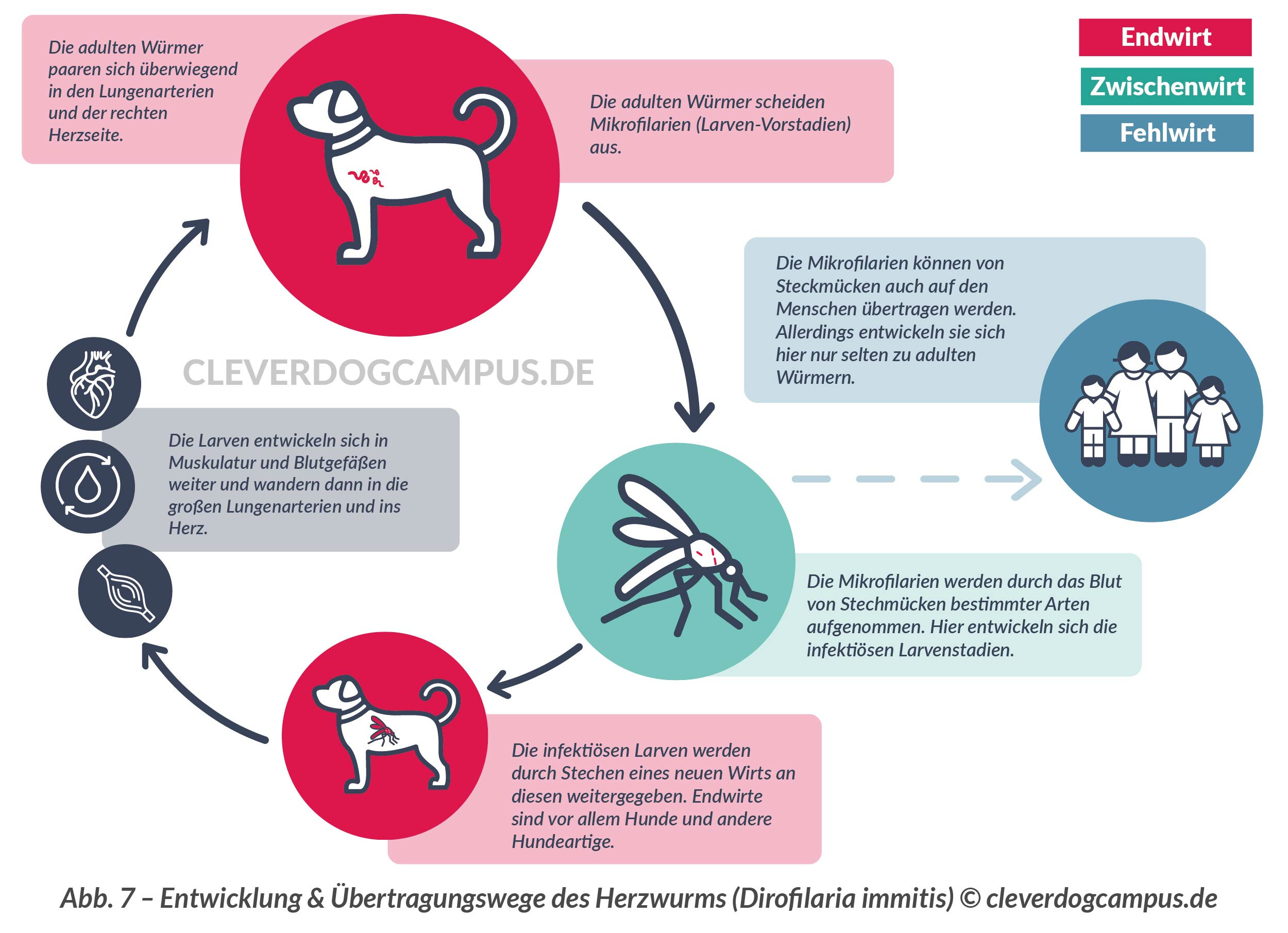

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind vor allem Hunde und andere Hundeartige. Die adulten Würmer leben hier überwiegend in den Lungenarterien und der rechten Herzseite. Hier paaren sie sich und scheiden Larven-Vorstadien, sogenannte Mikrofilarien aus. Über das Blut werden diese Mikrofilarien von Stechmücken aufgenommen, die als Zwischenwirte dienen (betroffene Gattungen sind vor allem: Culex, Aedes und Anopheles). In den Insekten entwickeln sich die infektiösen Larvenstadien, die beim erneuten Stechen an den nächsten Wirt weitergegeben werden. Die Larven entwickeln sich in Muskulatur und Blutgefäßen weiter und wandern in die großen Lungenarterien und ins Herz. Der Zyklus beginnt von Neuem.

Der Herzwurm beim Hund (Dirofilaria immitis) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

Der Herzwurm beim Hund (Dirofilaria immitis) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: abhängig vom Vorkommen der relevanten Mückenarten; insbesondere in warmen, gemäßigten und tropischen Regionen der Welt; in Europa insbesondere im Mittel-, Süd- und Osteuropa zu finden. Zunehmende Verbreitung, durch wärmere Temperaturen, auch im Norden Europas.

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Der Herzwurm löst beim Hund eine kardiovaskuläre Dirofilariose, auch Herzwurmerkrankung genannt, aus. Bei geringem Befall kann der Hund zunächst monatelang symptomlos sein bis es durch chronische Manifestation und Veränderungen an Lunge und Herzen zu Verschlechterung des Allgemeinbefindens, zu Kurzatmigkeit, Husten und Erbrechen und verringerter Belastungsfähigkeit kommen kann. Im weiteren Verlauf verschlechtern sich der Allgemeinzustand und die Symptome zunehmend. Symptome und Verlauf hängen auch von der individuellen Belastung des Hundes ab. Die Behandlung einer Herzwurmerkrankung ist aufwändig. Darüberhinaus können auch starken Nebenwirkungen auftreten. Der Behandlungserfolg sowie die Überlebensrate und die verbleibende Lebenserwartung hängen von der Befallsstärke, den Schäden die bereits an Organen entstanden sind und vom Zeitpunkt des Behandlungsbeginns ab. Die Mikrofilarien können von den Stechmücken auch auf Menschen übertragen werden, jedoch entwickeln sie sich hier nur selten zu adulten Würmern. Es kann zu Einschränkungen der Atemwegsfunktionen und zu Lungeninfarkten kommen.

-

VORBEUGUNG: Sorgsamkeit bei Reisen in Risikogebiete; Einsatz von repellierenden Präparaten, Insektizide, um Mückenstiche zu verhindern; Testung von Tierschutzhunden aus Risikogebieten; spezifische Entwurmungsmittel während und nach Aufenthalt in Riskogebieten;

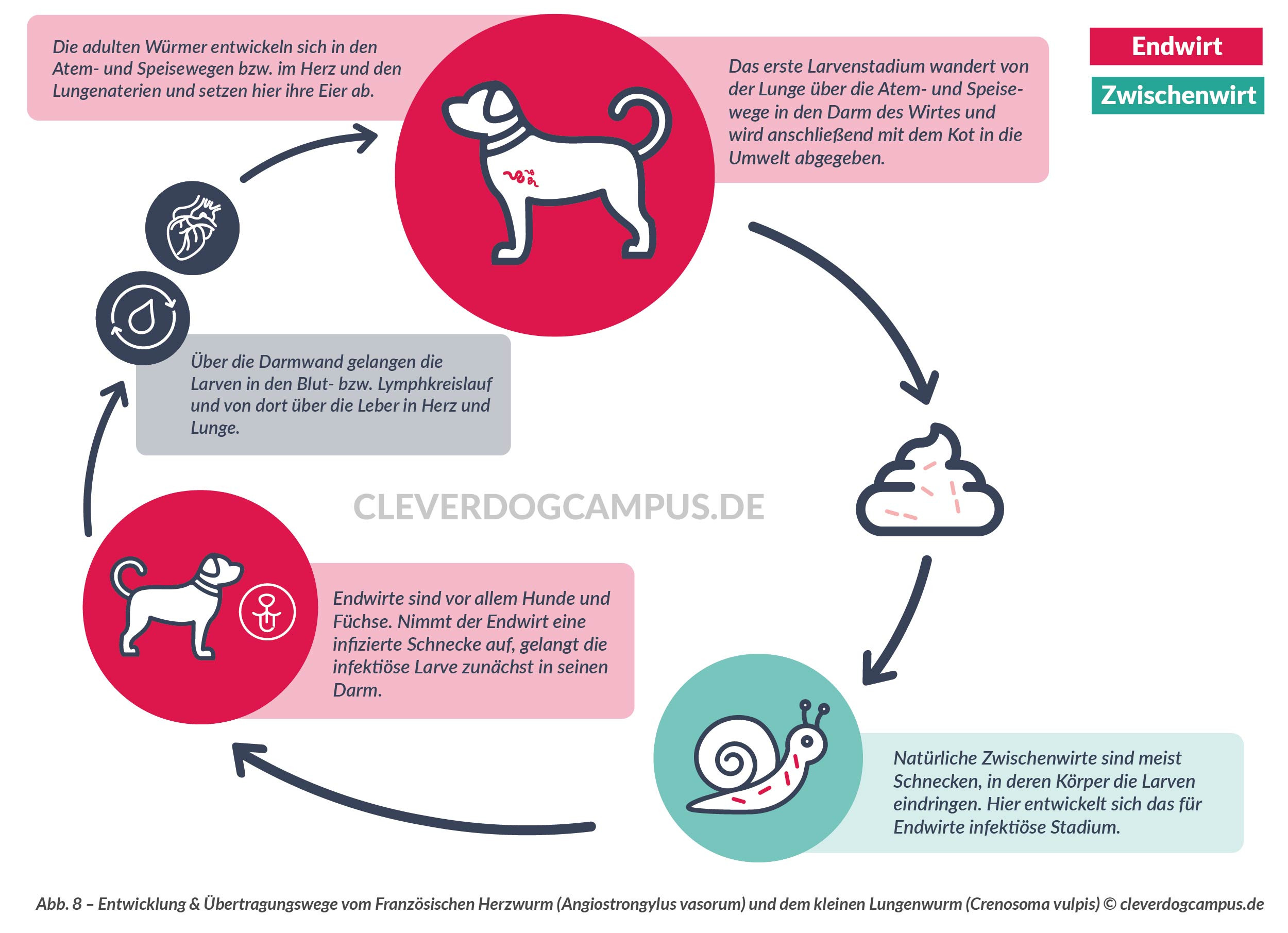

Weitere Herz- und Lungenwürmer – Crenosoma vulpis (Kleiner Lungenwurm) und Angiostrongylus vasorum (Französischer Herzwurm)

Neben dem Herzwurm, werden unter der Kategorie Herz- und Lungenwürmer häufig unterschiedliche Fadenwurmarten zusammengefasst, die nicht eng miteinander verwandt sind, sondern lediglich gemeinsam haben, dass sie insbesondere die Lungen und das Herz befallen. Neben dem bereits erwähnten Herzwurm sind beim Hund die Arten Crenosoma vulpis (Kleiner Lungenwurm) und Angiostrongylus vasorum (Französischer Herzwurm) besonders relevant. Ihre Hauptwirte sind vor allem Hundeartige, als Zwischenwirt fungieren bei beiden Arten Schnecken.

Lungenwürmer und Herzwürmer beim Hund

Lungenwürmer und Herzwürmer beim Hund

Crenosoma vulpis – ( auch „kleiner Lungenwurm“)

-

SYSTEMATIK: Secernentea (Klasse) – Crenosomatidae (Familie) – Crenosoma (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Weibliche Würmer haben eine Länge von etwa 14 mm , männliche Würmer sind meist nur halb so lang.

-

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind vor allem Füchse und andere wildlebende Hundeartige sowie Haushunde. Die adulten Würmer leben in den Atemwegen und pflanzen sich hier fort. Das erste Larvenstadium wandert von der Lunge über die Atem- und Speisewege in den Darm des Wirtes, bis sie mit dem Kot in die Umgebung abgegeben werden. Natürliche Zwischenwirte sind meist Schnecken in deren Körper die Larven eindringen. Im Zwischenwirt entwickeln die Larven sich zu einem infektiösen Stadium. Nimmt der Endwirt eine befallene Schnecke auf, gelangt das infektiöse Larvenstadium über die Darmwand in den Blutkreislauf, wodurch sie über Leber und Herz in die Lunge gelangen. Hier entwickelt sich der adulte Wurm und der Zyklus beginnt erneut.

Herzwürmer und Lungenwürmer beim Hund (am Beispiel crenosoma vulpis und angiostrongylus vasorum) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

Herzwürmer und Lungenwürmer beim Hund (am Beispiel crenosoma vulpis und angiostrongylus vasorum) – Entwicklung und Übertragungswege – vereinfachte Darstellung

-

VORKOMMEN: vor allem in Europa und in Teilen von Nordamerika.

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Ein Befall ist häufig zunächst unauffällig und kann sich durch Husten, Kurzatmigkeit oder andere Auffälligkeiten der Lunge zeigen. Darüber hinaus kann es auch zu Fieber, Leistungsabfall und Abgeschlagenheit kommen.

-

VORBEUGUNG: Regelmäßiges Wurm-Management; Aufnahme von Schnecken verhindern

Angiostrongylus vasorum (auch „Französischer Herzwurm“)

-

SYSTEMATIK: Secernentea (Klasse) – Angiostrongylidae (Familie) – Crenosoma (Gattung)

-

MORPHOLOGIE: Adulte Würmer erreichen eine Länge von etwa 25 mm.

-

ENTWICKLUNG & ÜBERTRAGUNG: Endwirte sind vor allem Hunde und Füchse. Die adulten Würmer befallen das Herz und die Lungenarterien. In den abgesetzten Eier reifen Larven heran, die nach dem Schlüpfen in die Lungenbläschen wandern. Durch Aushusten und Abschlucken, gelangen die Larven in den Darm und werden mit dem Kot ausgeschieden. Natürliche Zwischenwirte sind meist Schnecken, in deren Körper die Larven eindringen. Hier entwickelt sich das infektiöse Larvenstadium. Nimmt der Endwirt eine befallene Schnecke auf, gelangt das infektiöse Larvenstadium über die Darmwand in den Blut-und Lympfkreislauf. Der Zyklus beginnt von vorn.

-

VORKOMMEN: weltweit

-

GESUNDHEITLICHE RELEVANZ: Die Canine Angiostrongylose kann bei leichten Befall unauffällig verlaufen. Der (zunehmende) Befall des Lungengewebes verursacht Lungenentzündungen, die sich in Husten und Kurzatmigkeit äußern können. Darüber hinaus können auch Blutarmut, Gewichtsverlust und Leistungsabfall auftreten. Bei einem schweren Befall kann plötzliches Herzversagen auftreten. Durch Fehlbesiedelung anderer Organe können sich auch ganz unspezifische Symptome zeigen.

-

VORBEUGUNG: Regelmäßiges Wurm-Management; Aufnahme von Schnecken verhindern

Wie kann ich Würmern beim Hund vorbeugen?

Die zwei Grundpfeiler bei der Vorbeugung von Wurmerkrankungen bei Hund und Mensch sind angepasste Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Wurm-Management.

Hygienemaßnahmen

Beim Hygienemanagement geht es insbesondere darum, die Aufnahme und Verbreitung von infektiösen Stadien zu verhindern oder einzudämmen, mit Maßnahmen wie:

- Kot aufsammeln und entsorgen

- Kotreste am Hund entfernen

- das Fressen von Kot verhindern

- regelmäßiges Händewaschen nach Umgang mit dem Hund

- regelmäßige Reinigung (und Desinfektion) von Hundebetten und Zubehör

- regelmäßige Reinigung (und Desinfektion) der Lebensräume (Wohnung, Zwinger, Ausläufe etc.)

- hygienischer Umgang mit Lebens- und Futtermitteln

Dabei gilt: je mehr Hunde zusammen leben oder an einem Ort zusammen kommen, desto penibler sollte auf das Durchführen von Hygienemaßnahmen geachtet werden. Bei Gruppenhaltung beginnt dies zum Beispiel schon bei der Wahl von leicht zu reinigenden Untergründen und endet bei einer höheren Reinigungsfrequenz von Umgebung und Zubehör.

Wurm-Management

Beim individuellen Wurm-Management geht es um regelmäßige Maßnahmen, die ergriffen werden, um Intervalle, in denen Infektiöse Stadien übertragen werden können und in denen sich Parasiten im Körper manifestieren können, so klein wie möglich zu halten. So soll das Risiko einer Verbreitung der Erreger und der Ausbildung von Krankheiten unter Berücksichtigung von One-Health-Gesichtspunkten

reduziert werden.

Konkret stehen die regelmäßige Anwendung von Wurmkuren und die Untersuchung von Kotproben als Maßnahmen zur Verfügung. Diese können durchaus auch miteinander kombiniert werden. Im weitesten Sinne können auch Maßnahmen, die Zwischenwirten wie Flöhen oder Haarlingen vorbeugen, hinzugezählt werden.

Leider rückt an diesem Punkt meist der Scheindiskurs „Wurmkur vs. Wurmtest“ mit Blick auf den einzelnen Hund in den Vordergrund, während eine individuelle Risikoabschätzung und der Blick auf das Umfeld, sprich Menschen und andere Tiere, in den Hintergrund rückt. Dabei sollte genau dies die eigentliche Frage sein, auf die man eine Antwort sucht.

Während Wurmkuren zum Abtöten von potentiell vorhandenen Würmern und damit zur regelmäßigen Reduzierung einer möglichen Wurmlast eingesetzt werden, soll mit Hilfe von Wurmtests möglicher Wurmbefall festgestellt werden, um diesen anschließend (selektiv) zu behandeln.

Beide Maßnahmen können keinen prophylaktischen Schutz bieten und ihre Effektivität ist von unterschiedlichen Faktoren und natürlich von der Häufigkeit und Regelmäßigkeit ihres Einsatzes abhängig. Im Gegensatz zu beispielsweise Impfungen, können durch eine Wurmkur nur die aktuell im Hund befindlichen Würmer abgetötet werden. Innerhalb kurzer Zeit (24-72h) nach Wurmkurgabe ist der Wirkstoff abgebaut und der Hund kann sich theoretisch direkt wieder infizieren.

Bei Kotuntersuchungen hingegen kann es zu falsch negativen Ergebnissen kommen. Das bedeutet, dass trotz einem negativen Ergebnis, das besagt, dass kein Wurmbefall entdeckt werden konnte, dennoch ein Wurmbefall vorliegt. Dies kann zum einen dadurch entstehen, dass die Qualität von Kotuntersuchungen von menschlichen Faktoren abhängt, zum anderen werden in manchen Zeiträumen des Wurmbefalls überhaupt keine Eier, Entwicklungsstadien oder andere Spuren ausgeschieden, die entdeckt werden könnten. Bei manchen Würmern, wie zum Beispiel dem Herzwurm (Dirofilaria immenses), ist eine Diagnose über den Kot gar nicht möglich. Durch falsch negative Ergebnisse kann eine falsche Sicherheit entstehen, die zu einem unentdeckten Wurmbefall mit relativ hoher Wurmlast, der Ausbildung von Wurmerkrankungen beim Hund und zur Verbreitung infektiöser Stadien, über einen längeren Zeitraum, führen kann.

Um das passende Wurm-Management für dich, deinen Hund und euer Umfeld zu finden, ist es wenig sinnvoll, pauschalen Aussagen zu folgen. Stattdessen ist es wichtig sich Wissen über Würmer, Wurmkuren und Kotproben anzueignen, sich mögliche Schwächen unterschiedlicher Strategien bewusst zu machen und eine individuelle Risikoabschätzung vorzunehmen. Damit es dir einfacher fällt Entscheidungen rund um das Wurmmanagement zu treffen, haben wir dir ein kostenloses E-Book zusammengestellt. Hier erfährst du mehr über Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Maßnahmen und wie du eine individuelle Risikoabschätzung vornimmst. Das E-Book kannst du dir hier kostenlos herunterladen.

Die Inhalte dieses Artikels wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie dienen der allgemeinen Information und ersetzen in keiner Weise eine individuelle und fachliche Beratung oder Behandlung durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt. Wir empfehlen dir ausdrücklich, bei allen Fragen rund um die hündische Gesundheit, immer eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu Rate zu ziehen. In keinem Fall dürfen die hier aufgeführten Informationen dafür genutzt werden, Krankheiten eigenständig zu diagnostizieren oder zu behandeln.

Quellen & weitere Links zum Thema

Anna-Merle Jedamzik

Gründerin von Cleverdog Campus

Merle hat Agrarwissenschaften, mit den Schwerpunkten Tierzucht und Tierhaltung, studiert und widmet sich mit Leidenschaft der Wissenschaftskommunikation im Bereich der Naturwissenschaften. Seit einigen Jahren liegt ihr Fokus dabei auch auf der Kynologie.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen: